El vacío entre sujeto y predicado

Cuando el lenguaje del poder deja de decir y empieza a esconder lo que no hace.

Por Redacción Río Mayo 1935

Los municipios ya no solo administran: publican. En esta nueva etapa de la comunicación pública, muchas gestiones locales se han transformado en su propio periódico, confundiendo el deber de informar con la necesidad de mostrarse. Ya no se comunica lo que se hace, sino que se hace para comunicar. Y cuando los actos de gobierno escasean o no logran despertar interés, se los reemplaza por cualquier hecho que mantenga activa la presencia en redes: una limpieza, un accidente, una entrega, una foto. Lo importante ya no es el contenido, sino el movimiento; no la información, sino la visibilidad.

No está mal que un municipio comunique. Todo lo contrario: todo gobierno tiene el derecho y la obligación de informar los actos públicos de gobierno. Es un principio derivado del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Informar no es una opción: es una obligación de transparencia. Pero esa obligación no habilita la improvisación. Comunicar actos de gobierno no es llenar redes sociales, sino rendir cuentas con rigor, contexto y responsabilidad.

Hoy, sin embargo, esa frontera se desdibuja. En muchos municipios, la comunicación institucional se volvió una carrera por “me gusta”, un intento de mantenerse vigente en la mirada digital aun a costa del contenido. En ese afán, se pierden el cuidado, la precisión y el sentido de la palabra pública. Se publican textos sin revisar, fotografías sin contexto y mensajes que, en lugar de fortalecer la imagen institucional, la debilitan.

Un ejemplo reciente lo demuestra con claridad. La Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Alto Río Senguer publicó una nota en redes sociales para felicitar a su personal por la limpieza del vertedero local. El gesto era noble, pero el mensaje llegó con fallas graves. El texto contenía un error ortográfico notorio —“reciduos” con C—, una expresión forzada —“han contribuidores”— y una discordancia básica: “a la agentes Beatriz Meza y Sonia Ávila”, donde el artículo singular contradice al sustantivo plural. Cada uno de esos detalles, que en otro contexto sería un descuido menor, revela algo más profundo: la ausencia de un léxico institucional.

El término “contribuidores” no es en sí incorrecto: figura en el diccionario académico como “quien contribuye”. Sin embargo, es un uso poco frecuente y arcaico, y en la frase original estaba mal empleado —“han contribuidores”—, donde el auxiliar han requería un participio verbal (“han contribuido”) y no un sustantivo. En su afán por sonar solemne, el texto cayó en una incongruencia sintáctica y semántica: quiso hablar en difícil y terminó creando una oración imposible. Ese gesto —el de forzar un lenguaje formal sin conocerlo— deja al descubierto una carencia mayor: la falta de formación en el uso del lenguaje público.

Y lo verdaderamente grave no es que un área cometa un error, porque eso puede pasar, sino que el propio municipio lo valide al compartirlo oficialmente. Cuando la cuenta institucional de la Municipalidad de Alto Río Senguer replicó el texto sin advertir sus fallas, lo que hizo no fue acompañar: fue convalidar. Ahí el error deja de ser casual para transformarse en estructural. Se oficializa la improvisación, se institucionaliza la falta de rigor. Y cuando eso ocurre, el daño no lo sufre quien escribió el mensaje, sino toda la comunidad, que queda representada por una voz que comunica sin cuidar su forma.

Más allá de los errores de redacción, ambas publicaciones comparten un mismo tono: el de la auto-felicitación institucional.

En lugar de comunicar hechos para la comunidad, el municipio se comunica consigo mismo. Esa práctica, cada vez más extendida en la administración pública, es una forma de demagogia simbólica: el poder se agradece, se celebra, se elogia, como si el cumplimiento de su deber fuera un mérito extraordinario.

Pero cuando el Estado se felicita por hacer lo que debe hacer, lo que busca no es informar: busca aprobación.

Y la comunicación, en vez de ser un servicio público, se convierte en un espejo complaciente que solo devuelve su propia imagen.

El lenguaje del Estado exige coherencia, corrección y sobriedad. No puede escribirse una comunicación oficial como si fuera una charla en redes sociales. La falta de dominio del registro no solo afecta la comprensión del mensaje, también deteriora la autoridad de quien lo emite. Y cuando esos errores salen publicados sin revisión, la falta deja de ser individual para volverse colectiva: la institución entera firma el desliz.

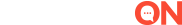

El segundo caso fue todavía más delicado. También en Alto Río Senguer, el municipio difundió una publicación sobre un accidente ocurrido a pocos kilómetros del pueblo, mientras se trasladaba una máquina de esquila. El texto agradecía el “rápido accionar” del personal municipal y de Defensa Civil, pero no ofrecía ninguna información concreta. No decía si hubo personas accidentadas, si intervino la Policía, si se constató algún daño.

Para quien estuvo en el lugar y comprobó visualmente que no hubo heridos, la publicación pudo no tener gravedad. Pero para quien la leyó desde lejos —un familiar de algún esquilador del norte, por ejemplo— el mensaje fue alarmante. Era un parte de accidente sin datos, sin fuentes, sin contexto. Una publicación así no informa: desinforma.

Esa comunicación carecía del rigor periodístico más elemental. No respondía las seis preguntas básicas del oficio —qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué— ni respetaba los protocolos de actuación institucional. El municipio no solo publicó sin precisión: se arrogó funciones que no le corresponden. Se hizo cargo de la publicación, de la situación y del elogio. En vez de informar con prudencia y derivar la intervención a las autoridades competentes, ocupó el lugar del periodista, del testigo y del vocero. Esa intromisión en el terreno del periodismo no solo confunde los roles: pone en riesgo la credibilidad y la tranquilidad pública.

Una comunicación así, en vez de informar, crea preocupación. Si un familiar ve esa publicación y no sabe qué ocurrió, lo primero que siente es angustia. Y la angustia que genera el silencio o la ambigüedad también es responsabilidad del Estado. En nombre de la inmediatez se pierde la precisión; en nombre de la presencia se pierde la verdad.

Este análisis no busca ridiculizar a quienes trabajan en el terreno. Errar es humano y nadie está exento de equivocarse. Pero una cosa es el error individual y otra muy distinta es institucionalizar el error. Una publicación oficial representa a toda una comunidad. No es la voz de una persona, sino la voz de un Estado. Esa voz no solo la leen los vecinos: también puede leerla un gobernador, un ministro, un diputado o el presidente. Cada palabra emitida bajo el sello del municipio proyecta una imagen del lugar y de su gente. Y cuando esa imagen se construye con descuidos, omisiones o errores, lo que se deteriora no es una red social: es la dignidad institucional.

Tampoco es un detalle menor el impacto educativo. ¿Qué siente un docente de lengua de esa misma localidad al ver circular un comunicado oficial con errores tan básicos? ¿Qué mensaje reciben los jóvenes que aprenden a escribir cuando sus representantes públicos desprecian la corrección? El lenguaje del Estado no solo comunica: enseña. Cada publicación es una lección, y cuando se escribe mal desde el poder, se enseña mal desde el ejemplo.

Por eso, esta reflexión no es un ejercicio de corrección ni una cacería de errores. Es un llamado a la responsabilidad. Cuidar la palabra pública es cuidar la institución. Los gobiernos tienen derecho y deber de informar sus actos, pero deben hacerlo con rigor, claridad y respeto. Publicar sin revisar, sin contexto o sin fuentes es una forma de desinterés, y el desinterés, cuando se vuelve costumbre, se transforma en desprestigio.

El municipio no es un medio ni un influencer. No está para competir en redes, sino para sostener la confianza pública. Cuando un gobierno confunde visibilidad con gestión, la palabra se vacía, y cuando la palabra del Estado pierde valor, la democracia local se debilita.

Y es ahí donde el lenguaje del poder deja de decir para empezar a esconder lo que no hace: la falta de políticas, de gestión y de pensamiento. La oración vacía se convierte en refugio de la inacción. El error gramatical pasa a ser síntoma de algo más profundo: una administración que no puede narrar su presente porque no tiene hechos que lo respalden.

Errar es humano; institucionalizar el error es alevosía.

Porque en comunicación pública, como en el gobierno mismo, el verdadero poder no está en hablar más, sino en saber decir lo justo, con verdad, con respeto y con responsabilidad.

“El espacio que hay entre sujeto y predicado cada vez que quiere armar una oración bimembre es un vacío total.”

Ese vacío —el que se abre entre lo que se dice y lo que se quiere decir— define el lenguaje del poder cuando deja de pensar antes de hablar. Es el mismo hueco que separa el verbo de su dueño, la acción de su sentido.

Imaginemos el mismo mensaje escrito con claridad:

“El maquinista Hugo Romero, junto a las agentes Beatriz Meza y Sonia Ávila, realizaron una ardua tarea de limpieza en el vertedero municipal. Su esfuerzo y compromiso merecen el reconocimiento de toda la comunidad.”

Acá el sujeto y el predicado están unidos. El verbo tiene dueño, la acción tiene sentido. Eso es lenguaje con sujeto: el que reconoce sin rodeos, el que honra el trabajo sin esconderlo detrás de frases hechas.

El vacío aparece cuando la frase pierde su eje, como en:

“…la comunidad entera tiene que respetar lo que se realiza, ya que se trata de un trabajo para nada agradable, y sin embargo las mencionadas cumplen una labor encomiable.”

Tres verbos —“tiene que respetar”, “se realiza”, “cumplen”— pero ninguna idea central. El sujeto cambia de foco, la oración se desarma y el mensaje se disuelve.

No hay una línea de pensamiento que sostenga el texto. Hay voluntad, pero no estructura.

Y ese es el vacío: la distancia entre la intención y el sentido.

Cuando el lenguaje del poder cae en ese vacío, deja de decir para empezar a esconder.

Y cuando el verbo pierde su sujeto, también pierde su verdad.