¿Quién es la artesana de Río Mayo cuyo trabajo llegó al Vaticano?

Desde la redacción de riomayo1935.com.ar

No está acostumbrada a los micrófonos ni a las cámaras.

Cuando se encienden, se paraliza. No por timidez, sino porque su mundo no pasa por ahí.

Su hábitat es otro: el del telar, el silencio y la respiración lenta que acompasa la trama de la lana.

Hay que aprender a leer sus pausas, sus silencios, los gestos mínimos de quien habla con las manos.

Por eso, para conocerla, no basta con una entrevista: hay que volver al viejo oficio del cronista,

tomar el lápiz y el anotador, y dejar que la palabra se teja con la memoria y la observación.

Cristina Torres Prádena nació y creció en Río Mayo.

Hace 23 años que se dedica al arte textil, y aunque desde hace tiempo vive en Pico Truncado, Santa Cruz, su identidad está anclada en el sur chubutense.

Su forma de hablar conserva la serenidad de quien trabaja con detalle, como si cada palabra fuera una hebra.

En la escuela, la recuerdan por su prolijidad, por esas carpetas limpias y ordenadas que anticipaban su destino: la paciencia, la constancia, la precisión.

Aprendió el oficio casi por intuición.

Durante un mes asistió a un taller municipal en Río Mayo dictado por Agustina Gaffé, y luego siguió sola, incorporando técnicas y corrigiendo errores sin enojarse con ellos.

“Cuando me equivoco, no me molesto —me dijo—. Lo respeto. Es parte del trabajo.”

Tejer, para ella, no es una tarea ni un medio de sustento.

Es una necesidad natural, una forma de equilibrio.

Cuando se dispone a trabajar, suele decir: “Me voy a dar una vuelta por el telar.”

Esa vuelta, ese diálogo silencioso, es su manera de encontrarse consigo misma.

Cuando se sienta frente al telar, el silencio se llena de ritmo.

Las hebras tensadas parecen cuerdas de un arpa invisible, y los dedos de Cristina se deslizan sobre ellas con la delicadeza de quien ejecuta una melodía secreta.

El palo curvo de golpear acompaña ese movimiento con una cadencia firme y antigua: marca el pulso, aprieta la trama, da cuerpo al sonido del tejido.

Cada golpe leve tiene algo de latido y algo de rezo.

Así, entre lana y madera, Cristina va componiendo una sinfonía de hilos y silencios, donde cada línea es una nota y cada color, una respiración.

Sus manos trabajan la lana como quien dialoga con la naturaleza.

Las ruanas, ponchos y fajas que salen de su telar son tejidas tanto con lana natural de oveja como con lana sintética, según la pieza, el diseño y el propósito.

En ambas, el hilo lleva su impronta: una identidad tejida con paciencia y respeto.

Cuando usa lana natural, trabaja con fibras hiladas y teñidas con los colores del entorno patagónico: el ocre del coirón, el tono ambarino de la mata de guanaco, el amarillo del calafate.

Nada en su obra es arbitrario: cada hebra contiene el pulso del paisaje.

De esas fibras nacen ruanas terminadas con una precisión que solo concede la paciencia ancestral, prendas que no buscan la moda del instante sino vestir la identidad de un territorio.

No es casual que, al observar sus diseños, uno descubra símbolos antiguos, figuras que hablan un idioma anterior a las palabras.

Ella misma dice que hay cosas que no puede explicar: “Me sale natural —asegura—. A veces lo sueño, y después lo tejo.”

Su arte lleva la marca de lo sagrado.

“Todo lo que se hace para Cristo —dice— debe hacerse con excelencia.”

Esa fe íntima se traduce en la delicadeza de sus manos y en el respeto con el que aborda cada pieza, incluso cuando algo sale distinto de lo planeado.

Porque en su telar, los errores no se corrigen: se transforman.

El manto que viajó al Vaticano

En una charla pausada, le pregunté:

—¿A dónde llegaron tus trabajos?

—Al Vaticano —respondió sin titubear.

—¿Y qué se siente cuando ese trabajo tan solitario cruza el mundo?

—Orgullo —dijo, apenas una palabra.

Toda esta crónica podría resumirse en ese silencio posterior.

Cristina participó del proyecto “Un Manto para Francisco”, una iniciativa colectiva coordinada por el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA).

El presente, destinado al Papa Francisco, consistió en una ruana tejida en telar criollo compuesta por cuarenta y dos módulos textiles elaborados por treinta y cuatro artesanas y artesanos de distintas provincias, bajo el diseño general de la artista Manuela Rasjido.

Cristina representó a la Patagonia con dos apliques: el choique, símbolo de la estepa, y un motivo solar ancestral, tejidos con lana natural en tonos tierra.

El conjunto fue entregado al sacerdote Pepe Di Paola, presidente de la Familia Grande Hogares de Cristo, para ser llevado al Vaticano.

Así, desde un rincón del sur, su arte llegó a la sede de la fe universal.

Reconocimientos y distinciones

En febrero de 2023, Cristina integró la Delegación de Artesanas Hilanderas de Gobernador Gregores, representando a la Patagonia en la 38ª Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón, Entre Ríos.

Allí presentó piezas elaboradas en telar ancestral, reafirmando la presencia del sur profundo en una de las ferias más prestigiosas del país.

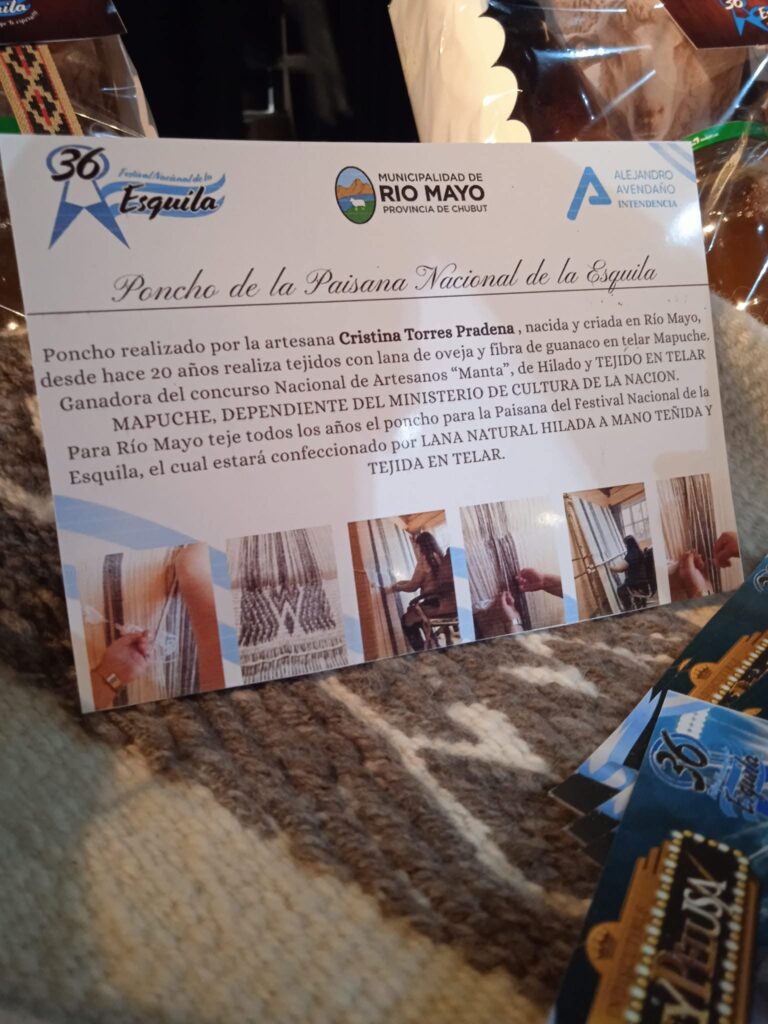

Ese mismo año participó del Festival Nacional de la Esquila en Río Mayo, donde aportó ponchos de su creación para la elección del Gauchito y de Miss Belloncito.

Además, es la artesana responsable de confeccionar el poncho que distingue a la Paisana Nacional de la Esquila, elaborado con lana hilada a mano y tejida en telar mapuche, prenda que simboliza la unión entre tradición y pertenencia.

En septiembre de 2024, una de sus obras fue reconocida en el 2° Salón Municipal del Artesano y su Obra de Avellaneda, Buenos Aires, organizado por el Instituto Municipal de Folklore y Artesanías Argentinas (IMFAA).

Su ruana tejida en telar ancestral, trabajada con lana natural y sintética, fue destacada por su precisión técnica y su simbolismo patagónico.

La prenda fue lucida por una de sus hijas en el acto de exposición, y hoy volvió a Río Mayo para formar parte de la Exhibición de Tejidos y Telares en el Museo Galpón de Esquila “Valerio Caruso Bestil”.

Entre la herencia y el presente

Cristina comparte su vida y su arte con José Aparicio Rumay, soguero nacido en la Comunidad Aborigen de Chalía, heredero de un linaje de hombres de campo para quienes una buena soga o un apero bien trabajado eran motivo de orgullo.

José, que también enseñó su oficio en talleres de la Casa de la Cultura de Río Mayo, complementa con su arte el universo textil de su compañera.

Ambos representan una alianza entre oficios que aún hoy sostienen la memoria rural patagónica.

Madre de Micaela Luciana (30), Giuliana Bárbara (26), Bárbara Luciana (22) y Luciano José (20), Cristina ha construido una vida serena, de puertas adentro, donde el tiempo parece tener otro ritmo.

Muchos de sus trabajos —que pueden demandar entre uno y tres meses de labor— han sido encargados por personas que siguen su trayectoria y coleccionan sus piezas como pequeñas reliquias.

El regreso al Galpón de Esquila

El pasado jueves, Cristina volvió a encontrarse con su gente en el Museo de la Esquila “Valerio Caruso Bestil”, el histórico Galpón de Esquila de Río Mayo.

Allí, un puñado de vecinos se dio cita para conocer de cerca sus trabajos: ruanas, ponchos, fajas y cinturones tejidos con la identidad y el lenguaje de la Patagonia.

Fue una tarde tranquila, sin discursos ni protocolo, en la que el silencio del galpón —ese mismo que alguna vez guardó el sonido de las tijeras y la lana recién esquilada— se llenó de texturas y colores.

Cada prenda expuesta era más que una muestra: era un regreso, una conversación entre la memoria del oficio y la vida actual de quien lo honra cada día desde su telar.

Un arte que no se enseña: se siente

Cristina Torres Prádena no busca reconocimiento ni exposición.

Teje con la certeza de que hay cosas que no se pueden explicar, porque pertenecen a un lenguaje más antiguo que la palabra.

Su trabajo es testimonio y ofrenda, es el hilo que une lo que fuimos con lo que aún somos.

Por eso, al observar sus tejidos, uno comprende que no hay error posible: todo forma parte de una perfección mayor.

Esta crónica es apenas una pincelada del universo artesanal de Cristina Torres Prádena, cuya obra abarca decenas de piezas únicas tejidas en lana natural y sintética, con técnica ancestral y fe inquebrantable. Al pie de esta nota, una galería de imágenes reúne algunos de esos trabajos que hoy siguen viajando —como su manto— desde Río Mayo hacia el mundo.

En sus propias palabras

Poco a poco, la puerta se fue abriendo.

Primero el silencio, después la sonrisa, y más tarde las palabras.

No fueron muchas, pero sí las justas.

Así, con la calma de quien hila despacio, Cristina fue dejando entrar una charla que se volvió confesión.

En cada respuesta asomó la misma delicadeza con la que mueve los hilos en el telar: sin apuro, sin estridencias, con verdad.

“Volver con mis tejidos para mí significó mucho —dice— porque siempre anhelé mostrar mis trabajos a la gente de mi pueblo.”

Su regreso a Río Mayo fue también una reconciliación con la memoria.

“Recuerdo el frío más que nada… y que mi mamá me obligaba a ponerme un gorrito. Yo siempre me lo sacaba.”

En la exhibición del Museo de la Esquila “Valerio Caruso Bestil”, donde un puñado de vecinos se acercó a conocer su obra, sintió que algo volvía a su lugar:

“Me sentí muy contenta de compartir esto que hago con tanta dedicación y amor.”

Sobre sus primeros pasos, recuerda el taller de Agustina Gaffé como la semilla de todo:

“Me quedó el armado simple y el punto de partida. Ahí entendí que todo lo podía crear en el telar.”

Desde entonces, fue una conversación íntima entre sus manos y la trama:

“Fuimos el telar y yo entendiéndonos. Empecé a desafiarme: podía hacer letras, dibujos.”

Hay en Cristina un respeto sagrado por su oficio:

“No puedo maldecir una pieza porque en ella va todo lo que soy.”

Y su frase, ya parte de su identidad, lo explica todo:

“Me voy a dar una vuelta por el telar —dice— porque en ese momento no existe nadie más que mi telar y yo.”

Para ella, tejer es una forma de oración:

“Me hace feliz, me complementa, me relaja, me demuestra que tengo paciencia. Dejo toda mi perfección y amor en cada tejido.”

También está José Aparicio Rumay, su compañero de vida y de arte:

“Me ayuda con las terminaciones: las trencitas, las fajas, los ponchos, las ruanas. Siempre está dando una mano con los detalles.”

Y entre risas, recuerda lo que dijo su nieto:

“‘Mamá Cris cocina y después se la pasa todo el día tejiendo’. Tiene razón.”

De todos sus recuerdos, hay uno que conserva en un cuaderno:

“Recién arrancaba con todo lo que era el laboreo. Desperté, busqué un cuaderno y diseñé el chaleco tal cual lo había soñado. Ese cuaderno todavía lo conservo.”

Esa pieza fue distinta a todas:

“Los cortes los hice directamente en el telar. No sabía que se podía. Eso la hace única.”

Y concluye:

“Me demostró la perfección que puede tener una pieza.”

Sobre la convocatoria nacional que la llevó a representar a la Patagonia, sonríe con humildad:

“Nunca pensé que mi poncho patagónico iba a resultar ganador. Fue una experiencia muy linda.”

Y cuando recuerda el proyecto que llegó al Vaticano, sus palabras se vuelven apenas un suspiro:

“Fue una experiencia única saber que mis tejidos iban a ser parte del manto para el Papa.”

Cristina no se reconoce en fronteras provinciales ni etiquetas:

“No me definen las provincias. Lo que realizo es un arte ancestral que nos representa como patagónicos.”

Por eso su poncho patagónico, tejido en pleno invierno, resume todo:

“La que más me representa es esa prenda, la hice en el campo.”

Con emoción habla del poncho que el municipio de Río Mayo adquirió para la Embajadora Cultural del Festival Nacional de la Esquila y Reina Nacional de la Esquila:

“Me puso muy contenta que me hayan llamado para realizar esos ponchos tan emblemáticos.”

Y cuando los ve en fotos, acompañando a su pueblo, escribe:

“Siento alegría y orgullo de que una de mis prendas pueda ser lucida en cada lugar donde los representantes estén presentes. Siempre miro las publicaciones y me pone muy feliz.”

Al final, su mensaje es tan simple como verdadero:

“Cada una de mis prendas lleva un poco de lo que soy: mucho amor, paciencia, dedicación, constancia y alegría.”